今回は謎解きゲームで使いそうな数値入力UIの作成方法を解説します。

数値入力UIの作成方法

素材データのダウンロード

今回は日本語テキストを使用したいので、以下のサイトなどから日本語フォントをプロジェクトに追加しておきます。

Themeリソースの作成

日本語フォントを使用するために Theme リソースを作成します。ファイルシステムを右クリックして「新規リソース...」を選びます。

Themeリソースを作成します。

リソースの名前を指定します。ここでは「default_theme.tres」としました。

作成した Themeリソースをダブルクリックして、インスペクターから「Default Font > [空]」をクリックして「新規 DynamicFont」を選びます。

作成した DynamicFont をクリックするとフォントの設定が表示されるので「Font > FontData > [空]」をクリックして「読み込み」を選びます。

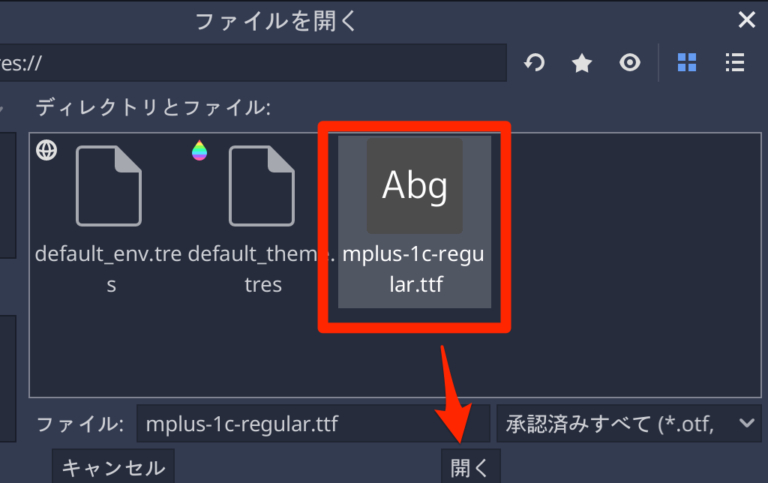

プロジェクトに追加した日本語フォント "mplus-1c-regular.ttf" を開きます。

これで日本語フォントを設定できたので「保存」をクリックしてセーブしておきます。

数値入力のパーツのシーンを作成する

次に数値入力のパーツのシーンを作成します。

コンテナを使ってUI部品をまとめたいので「+その他のノード」をクリックします。

作成するUIノードは「VBoxContainer」となります。これは縦方向にUIをまとめるコンテナとなります。

UIノードを作成したらノード名を「NumberInputSimgle」とリネームしておきます。

ボタンと数値テキストを表示する

次に「Button」ノードを追加します。

作成したら名前を「ButtonUp」に変更します。

このボタンは上向きの矢印ボタンとするためです。

次に数値をテキストとして表示するために「Label」を追加します。ただいったんルートノードを選択しないと "ButtonUp" の下の階層に作られてしまうので、「NumberInputSimgle」を選択してから作成するとよいです。

Labelノードは特にリネームせずに「NumberInputSimgle」を選択して、下向きのボタンノード (Button) を作成します。

作成したボタン名は「ButtonDown」にリネームします。

Themeリソースを設定する

各UIで日本語を表示できるように Themeリソースを設定します。

このとき Shiftキーを押しながらノードを選択するとまとめて選択でき、まとめて Themeリソースを割り当てることができます。

選択したらインスペクターから「Theme > Theme > [空]」をクリックして、「読み込み」を選びます。

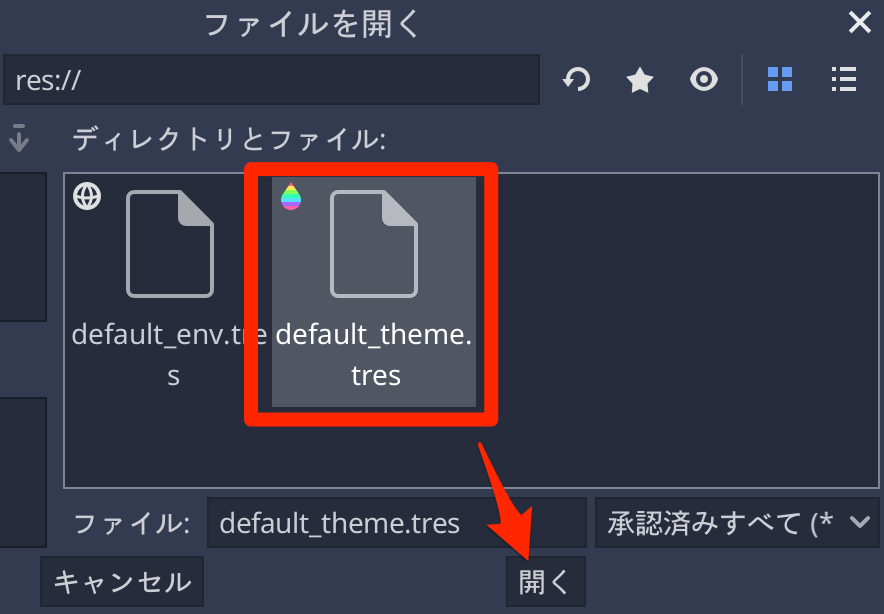

先ほど作成した Themeリソース "default_theme.tres" を開きます。

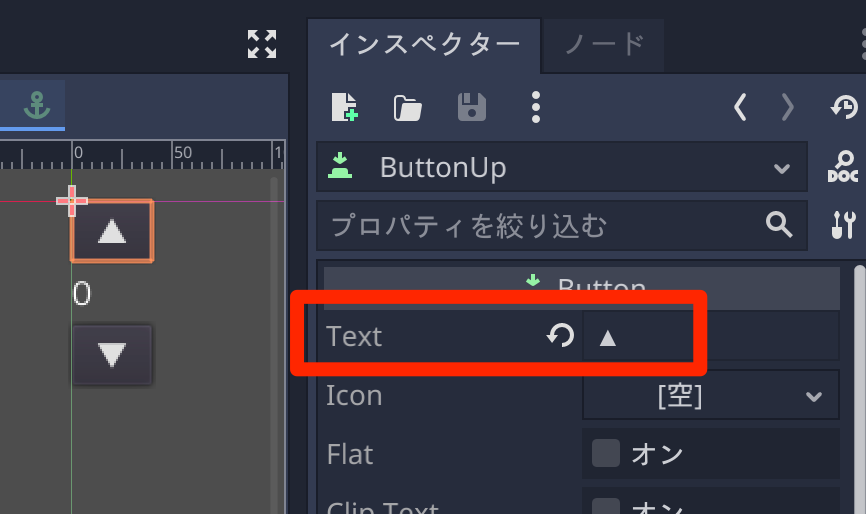

これで日本語フォントが各UIで使用できるようになったので、それぞれの「Text」に以下の文字を設定します。

これで日本語フォントが各UIで使用できるようになったので、それぞれの「Text」に以下の文字を設定します。- ButtonUp: ▲ (上向きの三角)

- Label: 0

- ButtonDown: ▼ (下向きの三角)

これで数値入力UIっぽいものができたのですが、文字が左揃えになっているので、"Label"ノードを選択して、インスペクターから「Label > Align」の値を「Center」にして "中央揃え" に変更しておきます。

補足:見た目を良くしたい場合

今回は楽をするために "Button"ノードを使用し、日本語フォントで上下の三角ボタンを作成しましたが、「TextureButton」を使用すると Texture からボタンの見た目を画像に変更できます。

よりクオリティを上げたい場合はこちらのUIノードを使用するのが良いと思います。

上下ボタンの入力を処理する

次に上下ボタンの入力を処理します。

その前にまずは「Ctrl+S (Cmd+S)」でシーンを「NumberInputSimgle.tscn」として保存します。

保存できたら "NumberInputSimgle" ノード(ルートノード) にスクリプトをアタッチします。

extends VBoxContainer

export var min_value = 0 # 最小値

export var max_value = 9 # 最大値

export var value = 0 # 現在の値

onready var label = $Label

func _process(_delta: float) -> void:

# ラベルに数値を反映する

label.text = str(value)ここで扱う場合には1桁の数値なので「0〜9」の数値を入力できるとします

次に "ButtonUp" を選び pressed() シグナルを追加します。シグナルのコードは以下のとおりです。

func _on_ButtonUp_pressed() -> void:

# 上ボタンを押した場合

# 値を減算する

value -= 1

if value < min_value:

value = max_value 上ボタンは値が増加しそうな気がするのですが、私の好みで値が減少するようにしました。違和感がある場合は増加でも良いと思います。

"ButtonDown" にも pressed() シグナルを追加します。シグナルのコードは以下のとおりです。

func _on_ButtonDown_pressed() -> void:

# 下ボタンを押した場合

# 値を加算する

value += 1

if value > max_value:

value = min_valueでは実行して動作を確認します。

念のため、NumberInputSimgle.gd スクリプトのコード全文をのせておきます。

extends VBoxContainer

export var min_value = 0 # 最小値

export var max_value = 9 # 最大値

export var value = 0 # 現在の値

onready var label = $Label

func _process(_delta: float) -> void:

# ラベルに数値を反映する

label.text = str(value)

func _on_ButtonUp_pressed() -> void:

# 上ボタンを押した場合

# 値を減算する

value -= 1

if value < min_value:

value = max_value

func _on_ButtonDown_pressed() -> void:

# 下ボタンを押した場合

# 値を加算する

value += 1

if value > max_value:

value = min_value余談: 文字入力を可能にしたい場合

今回は解説しませんが、数値入力ではなく、文字入力(文字選択)を可能にしたい場合は「選択可能な文字をリストにする」方法で実装できます。

以下実装例です。

# 文字を選ばせる入力UIの実装例

extends VBoxContainer

export var value = 0 # 現在の値

var table = ["あ", "い", "う", "え", "お"]

onready var label = $Label

func _process(_delta: float) -> void:

# ラベルにvalueに対応するテーブルの文字を反映する

label.text = table[ value ]4桁の数値入力を行うUIを作成する

1桁の数値入力であればこれで良いのですが、たいていはある程度の桁数の数値入力が必要になると思います。

そこで4桁の数値入力をできるUIを作成してみます。

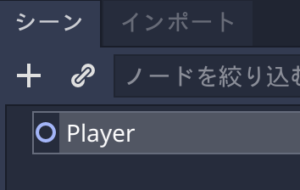

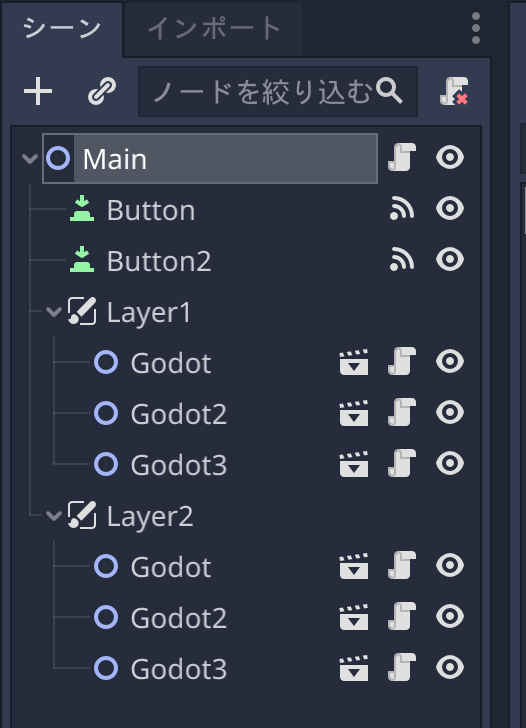

ルートノード(Mainシーン)の作成

コントロールノードを新規作成します。

ノード名は「Main」に変更して、シーンとして保存(Main.tscn)しておきます。

そしてスクリプト (Maingd) をアタッチしておきます。

extends Controlまだ何も実装しないので中身は型の定義のみで良いです。

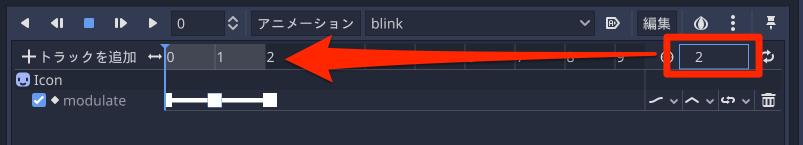

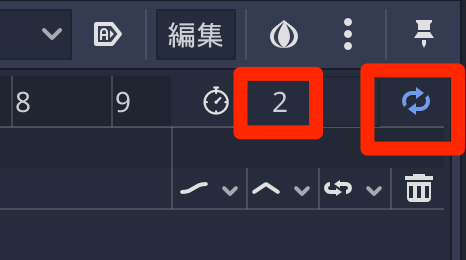

HBoxContainerを作成する

複数の桁数を管理するために "HBoxContainer" ノードを作成します。

これは UIを横並びに整列するUIコンテナノードです。

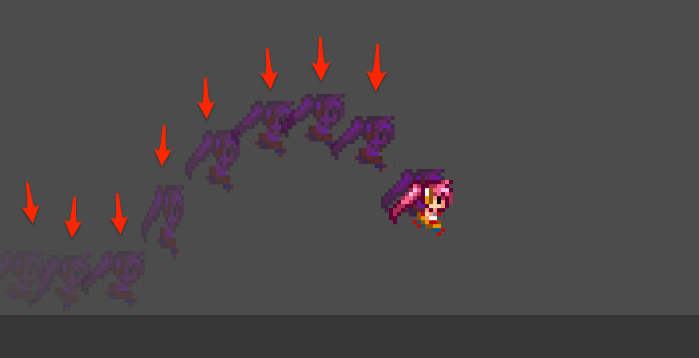

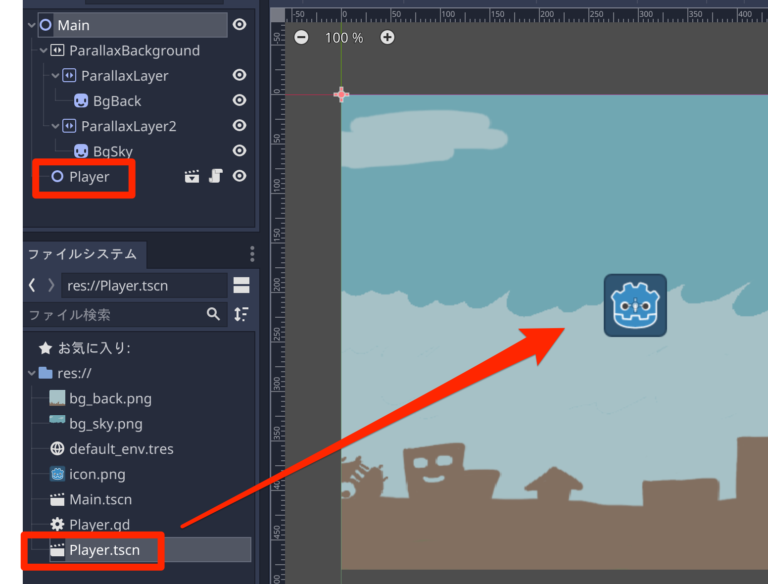

そして作成した HBoxContainer に "NumberInputSimgle.tscn" をドラッグ&ドロップで追加していきます。

うまく追加できない (HBoxContainerの直接の子ノードにならない) 場合は、作成したノードをドラッグ&ドラップで調整をします。

入力判定確認用のラベルを作成する

入力判定確認用に2つのラベルを追加します。

それぞれ日本語フォントのテーマ(default_theme.tres) を設定しておいてください。

そして Label ノードの Text には「99かける99は?」と入力し、Label2ノードの Textには「入力した値」と設定して良い感じの位置に調整しておきます。

入力判定を行うボタンを追加する

次に「Button」ノードを追加します。

Themeには "default_theme.tres" を設定して日本語フォントを使えるようにしておき、Textには「決定」と設定してわかりやすい場所に移動させます。

そしてButtonの pressed() シグナルを追加し、Main.gd スクリプトを以下のように実装します。

extends Control

onready var label = $Label2

onready var numbers = $HBoxContainer

func _ready() -> void:

pass # Replace with function body.

func _on_Button_pressed() -> void:

var num = 0

# 逆順で合計値を求める

var digit = numbers.get_child_count() - 1

for child in numbers.get_children():

var v = child.value

num += v * pow(10, digit)

digit -= 1

label.text = "入力した値: %d"%num

if num == 9801:

label.text = "正解!"HBoxContainerのget_child() で上から順に数値入力(NumberInputSingle)が取得できるので、逆順(千の位→百の位→十の位→一の位)で合計値を計算します。

pow() を使うと10の指数(桁数)からその桁に対応する値を求めることができるので便利です。

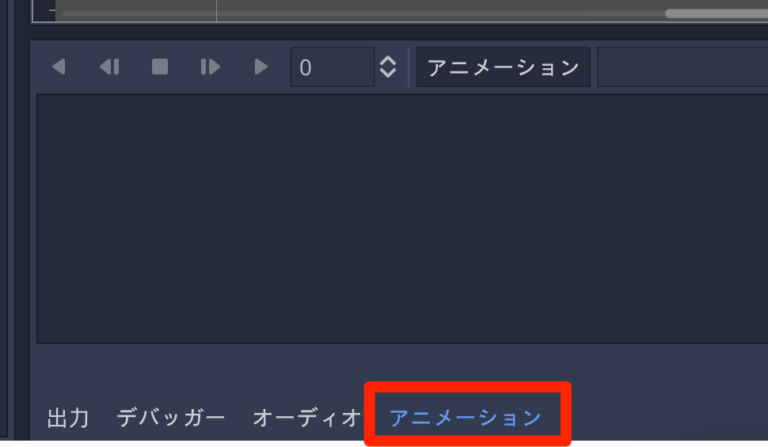

では実行して動作を確認します。

99x99 は 9801 なので、"9801" を入力すると正解となります。

完成プロジェクト

今回作成したプロジェクトファイルを添付しておきます。