この記事ではメトロイドヴァニアのゲームデザインについてまとめています。

メトロイドヴァニアとは?

狭い意味でのメトロイドヴァニア

Metroidvania (メトロイドヴァニア) とは、Metroid と Castlevania を組み合わせた造語というイメージから、メトロイドと悪魔城ドラキュラを組み合わせたゲーム性…と考えるかも知れませんが、そうではなくて単に悪魔城ドラキュラシリーズが「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲(Castlevania: Symphony of the Night)」からメトロイドのようなゲーム性になっていたことを揶揄して作られた言葉のようです。

そのためメトロイドヴァニアの狭い意味としては、「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲(Castlevania: Symphony of the Night)」のようなゲームを指し示すときに使われます。

広義のメトロイドヴァニア

ただ現在では「メトロイド」や「月下の夜想曲」のような「探索要素のあるアクションゲーム要素」を持っているゲームがメトロイドヴァニアに分類されるようです。

メトロイドヴァニアを決定づけるわかりやすい要素としては上記の2つです。より詳しい特徴については次の項で見ていきます。

メトロイドヴァニアの特徴

メトロイドヴァニアの2大コンセプト

Nintendo's goal for the title was to create a non-linear adventure game to set it apart from other games at the time, requiring the player to retrace their steps while providing permanent power-ups in contrast to how other adventure games only offered power-ups with temporary effects.

任天堂がこのタイトル (メトロイド) で設定した目標は、当時の他のゲームとは一線を画す非リニアなアドベンチャーゲームを作成することであり、他のアドベンチャーゲームが一時的な効果を持つパワーアップのみを提供するのとは対照的に、恒久的なパワーアップを提供しながら、プレイヤーが自由なルートで探索可能なゲームシステムとなりました。

Metroidvania - Wikipedia より引用

海外のwikipediaを参考に、個人的に考えるメトロイドヴァニアの2大コンセプトは以下のとおりです。

- 1. Nonlinear progression (非リニア進行) のゲーム性を持ち、プレイヤーは好きな順番でマップを攻略できる

- 2. ゲーム進行に応じて新しい能力を取得したり成長させることで、探索可能エリアを広げることができる

つまり1本道のゲームであったり、探索可能エリアを広げることを目的としないゲーム、恒久的なパワーアップのないゲームの場合、メトロイドヴァニアとしては要素が薄いと考えています。

この2つの要素について深掘りしていきます。

まずメトロイドヴァニアにおけるプレイヤーが行動可能なマップは、通常は閉鎖的な空間が採用されており「部屋」や「エリア」によって区切られています。(注:最近のメトロイドヴァニア、例えば Hollow Knightなどでは1つのエリアが大きく取られていたり、野外であることもよくあります)

そしてプレイヤーは各エリアを自由に探索して、好きなルートで攻略を進めることができます。

マップは一般的なアクションゲームと比較すると広いマップが採用されます。そしてマップのどこかにある別のエリアへの隠された道を見つけるために繰り返し探索する必要があります。

エリアの進行途中には「チェックポイント」が存在し、セーブや回復、ファストトラベルなどができます。ゲームオーバー時の復活ポイントとしても使用されます。

エリア内には「雑魚モンスター」が徘徊しており、彼らを倒すと「ライフ回復」「弾薬」「お金」などのアイテムをドロップします。また経験値を得ることでレベルアップやスキルツリーの強化、レリックによるキャラクターの強化などを行うことができます。(注:特殊な能力の強化は限定的にしか登場しないアイテムにより、強化できる回数を制限されることもあります)

なお雑魚モンスターは一定時間が経過する、エリアを出入りする、などの条件により定期的に復活します。これによりRPGのように雑魚狩りをしてレベル上げができます。

マップ内には「ショートカット」が隠されていることもあります。外側からは開かなかった扉を開けて近道できるようにしたり、上からハシゴを下ろして登れるようにする、など。移動系能力によってショートカットできる場合もあります。

簡単なまとめとしては以下のとおりです。

- 広大なマップを自由に探索(往復)して、別のエリアへの道を見つける

- チェックポイントは体力の回復やファストトラベルができたり、リトライポイントとなる

- 雑魚モンスターを倒すことでアイテムを回収したり、キャラクターを強化できる

- 広大なマップの移動時間を短縮するために、ショートカットやファストトラベルが用意されている

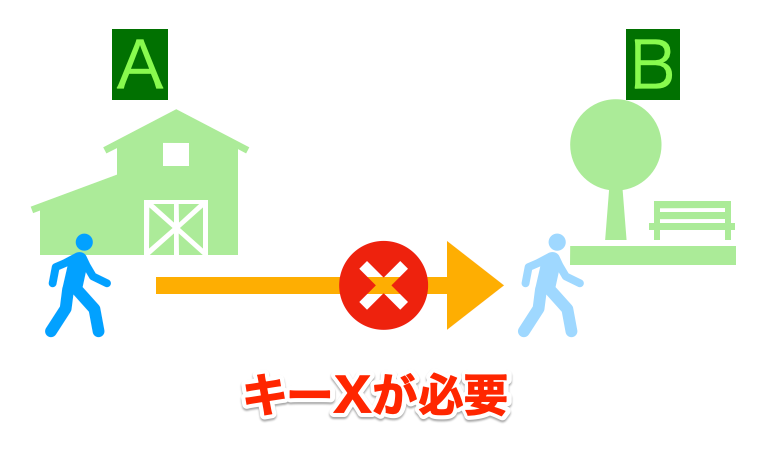

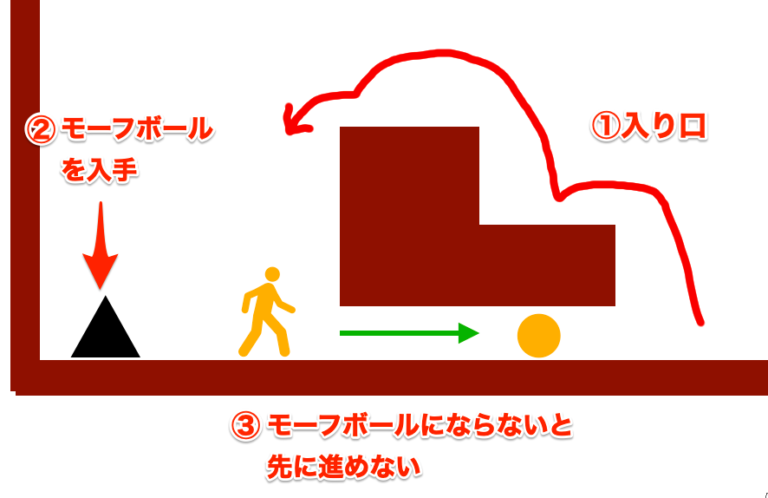

メトロイドヴァニアでは、キーとなるアイテムの入手により新しいエリアへ進むことができるシステムを採用しています。例えばモーフボール状態(小さくなる)で狭い通路を移動したり、Double Jump (2段ジャンプ) やハイジャンプブーツにより高い場所に登ることができる、通路を塞ぐ壁を爆弾で壊せる、など。

| キーアイテム | 障害物 | 効果 |

|---|---|---|

| モーフボール | 狭い通路 | 狭い通路を通り抜けできる |

| ハイジャンプ、2段ジャンプ | 高い壁 | 登ることができる |

| 爆弾 | 通路を塞ぐ壁 | 壁を壊すことができる |

この仕組みは「ロック&キーパズル」と呼ばれていて、パズルゲーム向けのメカニクスです。どちらかというとアクションパズルとも言える「メトロイド」寄りの要素ですが、詳しくは以下の記事に書いています。

さらにメトロイドヴァニアの特徴として、ボスを倒すことにより先に進めることから、キーアイテムによる効果が戦闘用のスキルであったりすることもあります。

- ロック&キーパズルを解くことで新しいエリアに進むことができる

- ボスを倒すための戦闘用スキルが得られるキーアイテムが存在する

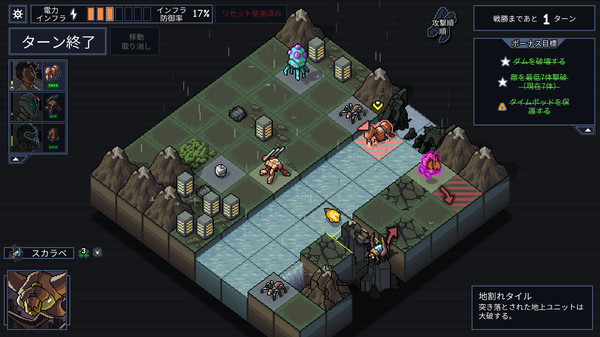

ソウルライクからの影響

近年のメトロイドヴァニアのゲームデザインで人気となっている要素が Souls-like (ソウルライク) です。例えば「Salt and Sanctuary」「Hollow Knight」「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」はソウルライクのもととなる「デモンズソウル」「ダークソウル」の影響を受けたメトロイドヴァニアです。

メトロイドヴァニアから少し離れてしまいますが、ソウルライクの特徴は以下のとおりです。

- 難易度の高いレベル設計。死を繰り返す戦闘

- チェックポイントに到達していない場合は、一部またはすべての進捗を失う

- 敵を倒して得られるお金(アイテム)により能力強化が可能

ソウルライクは「探索」「戦闘」の失敗を繰り返すことで学び、次のゲームプレイの改善を求めます。また同じマップを繰り返し移動することでより最適なルートを見つけたり、敵を倒して経験値を得たり、アイテム収集によりキャラクター性能を強化します。

このようにソウルライクの特徴はメトロイドヴァニアと似た部分が多く、ゲームジャンルの相性が良いです。また「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲」はどちらかといえば難易度の低いゲームでしたが、ソウルライクは高難易度なプレイをいかに楽しませるかに特化したジャンルとも言えます。インディーゲームは高難易度のゲームを求める傾向がありますので、ソウルライクとメトロイドヴァニアを組み合わせたゲームが生まれたのも必然だったのかも知れません。

それと細かいこととしては、世界観やストーリーが会話イベントで語るよりもマップ内に配置された断片的なアイテムや情報から理解していく…という「語らないストーリー」という表現方法が用いられます。

ソウルライク系メトロイドヴァニアの特徴

ここではさらに踏み込んでソウルライク系メトロイドヴァニアの特徴について説明します。

これはソウルライクの特徴ですが、1度の被ダメージ量が多めです。特にボス戦などでは2〜3回のダメージで死亡する…ということもあります。

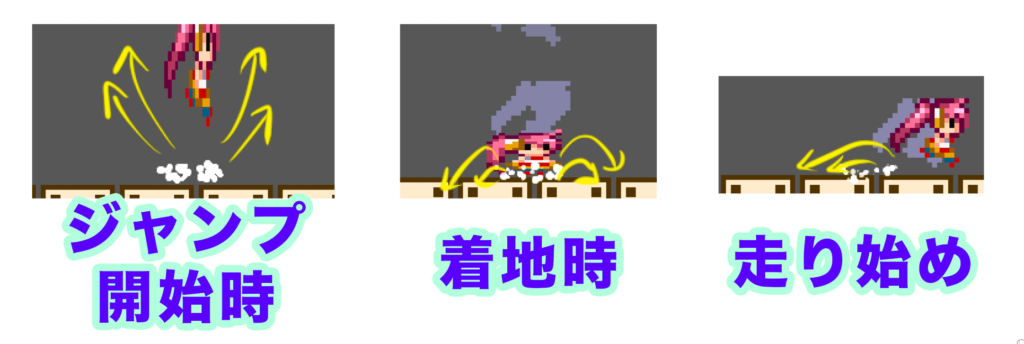

これは Dodge Roll (ドッジロール) 的な回避行動が用意されているゲームに限られそうですが、攻撃予兆に合わせて回避行動を取るというゲームプレイを要求します。(被ダメージが大きいため基本的に回避が必須)

わかりやすい例として ENDER LILIES: Quietus of the Knights では、ほぼすべての敵が攻撃前の予兆として目が光るという演出が入ります。

目が光るタイミングに合わせて攻撃を止めてヘッドスライディングする…、というわかりやすい遊びが用意されています。

- 敵の行動をよく観察して素早くアクションを起こす

- 敵の攻撃時は多くがスーパーアーマー持ちなので、攻撃でゴリ押しすることはできない

また格闘ゲームのように攻撃時には Recovery frame (硬直時間) が発生し、単なるボタン連打では先に進めないようになっています。

- 闇雲に攻撃ボタンを連打しているだけだと、硬直時間を狙われて被ダメージが増える

- 硬直時間を考慮したタイミングで攻撃を行い、回避行動を取れる猶予を残しておく

繰り返しになってしまいますが、ボスとの戦闘に勝利するが中心となる構成となっていて、強敵を倒すことで新しい能力がアンロックされます。

ボスの種類によっては、プレイヤーが戦い方を工夫することで倒すことができて、それにより攻略ルートを短縮するといういわゆる RTA (スピードラン) の余地が存在します。

これはソウルライクが「ゆるいロック&キーパズル(ボスを倒すことでキーアイテムが手に入る)」を採用しているためで、ボス戦の工夫の余地が少ないメトロイドと大きな違いとも言えます。

メトロイドヴァニア全般に言えることですが、ゼルダの伝説 のようなアクションパズル要素は低いです。そのためマップ内のギミックや障害物の密度は抑えられていて、マップ移動中における探索は見落とした場所がないかを慎重に行うくらいで、どちらかというとザコ敵との戦闘に費やす時間が長くなっています。

これは推測ですが、ロック&キーパズルは解法が見つかると次回以降のプレイは作業となるため「繰り返しのプレイに向いていない」ことと、「パズルや謎解き要素によってアクションゲームとしてのテンポが悪くなる」といったことから、解放がガチガチに決まったパズルを排除していることが理由と考えられます。

スーパーメトロイドの分析

メトロイドヴァニアは「ゼルダの伝説」の影響が強い…のですが、探索型アクションゲームとして完成度の高いスーパーメトロイドの構造を分析するのはゲームデザインの勉強になると「20 Essential Games to Study」という本に書いてあります。

スーパーメトロイドが研究に値するのは、メトロイドヴァニアにおけるゲームデザインの最も純粋な例の1つあり、そしてアクションゲームというジャンルの質を高めることに大きく貢献した作品であるためです。

引用:20 Essential Games to Study - 2. Super Metroid

メトロイドヴァニアには様々な要素 (探索やボス戦、キャラの成長など) があるけれども、それは他のゲームジャンルにもある。では、メトロイドヴァニア固有のゲームメカニクスとは何か? それを見つけるためにスーパーメトロイドを分析して、それ以降の探索型アクションに影響を与えるような偉大な発明は何だったのか考えてみよう…、ということです。

以下、この本に書いてあることを自分なりに解釈した内容です。

スーパーメトロイドが名作たる理由として、キーアイテムに対するロックが多種多様であること、キーアイテムを複数組み合わせることで解除できるロックが存在することです。

例えば、「モーフボール」は狭い通路を通るためのものであり、また「爆弾」は壁を壊すもの、というのが基本的な用途です。

メトロイドの発明はそういった基本的な用途だけでなく、例えば、狭い通路にブロックを配置することで「能力を組み合わせる(モーフボール状態になって爆弾を使う)ことで新しい障害物(狭い通路のブロック)を排除できる」という遊びを作り出したことにあります。

その他、何もないところで爆弾を使うと壁が壊れることがあります。この体験をプレイヤーに(行き止まりに閉じ込めて強制的に)させることで、爆弾で壊せる場所を探す、という工夫をプレイヤーに学習させる作りとなっています。

単なるステージクリア型のアクションゲームとの大きな違いが「複数の攻略ルートの存在」です。探索可能なエリアを広げるためには、キーとなるアイテムの取得や新しい能力を必要としますが、それらを入手するルートが複数用意されています。

これによりプレイヤーのスキルによって、初心者は時間がかかるけれど簡単でわかりやすいルートを選ぶ、上級者は最短ルートでアイテムを入手するルートを選択できます。

またゲームの進行によって得られるアイテムでショートカットしたり別ルートを選んだりするなど、一本道のゲームとならない工夫がされています。

スーパーメトロイドでは、ゲームの序盤、中盤、終盤で「プレイスタイル」が変化します。例えば未知のエリアに到達するために使用した能力やアイテムの使い方は、次のエリアでは必須のテクニックとなり、新たな使い方を見つける必要があります。

スーパーメトロイドでは、この「学習」が自然な形で行われ、無理のない形でプレイヤーは使い方を覚えることができます。

スーパーメトロイドでは、ミサイルは特定のゲートを開くために使用されます。またミサイルは通常のビームより威力が高く、特定の敵はミサイルでしか倒せないケースもあります。

また爆弾は通路を塞ぐ壁を壊すためだけでなく、サムスに取り付く敵を引きはがすためにも使用できます。

このようにキーアイテムを「探索」だけに使用するのではなく、「戦闘」でも使用できるようにしている (Dual Purpose Design) のがメトロイドの特徴です。(一点ものの能力を作るのではなく、使い回せるようにする「リサイクル的な思想」がこのあたりにも出ているのかもしれません)

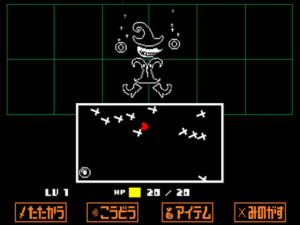

即死系・パズル系

「人生オワタの大冒険」「I Wanna Be the Guy」「Super Meat Boy」などの「即死トラップを回避する横アクションゲーム」に探索要素を強めたゲームジャンルがあります。

即死系ゲームの特徴としては「ライフ」の概念がなく、トラップに接触したり奈落に落ちることで即死します。またチェックポイントがかなり細かく設定されているのも特徴です。

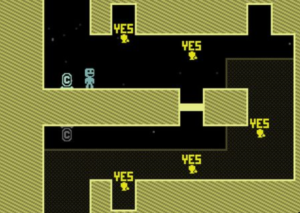

対象となるゲームは少なめですが、「VVVVVV」「MicroVania」「ascent」などがあります。

VVVVVについては、日本語Wikipediaでは「メトロイドヴァニアのような」と記載されており、海外Wikipediaでは「パズルプラットフォーマー」という記載がされています。

MircoVaniaは、初期状態は左にしか移動できずジャンプすらもできない…、という極端な低スペックで、そこから各種能力を入手していくメトロイドオマージュが感じられるゲームで、手軽にメトロイドヴァニアを作ってみたい方に参考になる気がしています。

PICO-8 で作られた ascent というメトロイドヴァニアがあります。

見た目の通り、とてもミニマルなマップで作られていながらも、メトロイドヴァニア特有の探索要素がふんだんに取り入れられていてとても良くできています。「メトロイドヴァニアは広大なマップを作らなければならない…」と絶望している人はこの作り方は参考になるかも知れません。

ワールドマップがありステージクリア型に近くパワーアップ要素もないですが、自由な探索ができる「Toki Tori 2+」というゲームがあります。

このゲームもライフの概念がなく即死系のパズルゲームですが、自由な探索はメトロイドヴァニアに通じるものがあります。(前作の Toki Tori は時間制限があるなど一般的なパズルゲームだった)

ソウルライク系のように敵を倒して進むタイプのメトロイドヴァニアが苦手な方、パズル要素を重視したメトロイドヴァニアを作ってみたい方には参考になるかも知れません。

「パラダイムシフト」を起こすメカニクス

個人的な意見ですが、良いメトロイドヴァニアは「ゲーム中に『パラダイムシフト』を何度もプレイヤーに起こさせる」と考えています。

パラダイムシフト(英: paradigm shift)とは、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することをいう。パラダイムチェンジともいう。

Wikipedia - パラダイムシフト

科学史家トーマス・クーンが科学革命で提唱したパラダイム概念の説明で用いられたものが拡大解釈されて一般化したものである。

メトロイドヴァニアにおけるパラダイムシフトの特徴として、「プレイヤーが "X" だと思っていたものが、新しい能力や組み合わせによって "Y" だということを発見する」ということがあります。

具体的には Ascent というメトロイドヴァニアがあります。このゲームによる「キノコ」は通常のジャンプよりも少しだけ高く飛べるジャンプ台という機能を持っています。

その後、 "Dive" という空中から急降下する能力を手に入れます。

そして、この "Dive" を使って先程のキノコに急降下すると、より高く飛べるようになります。

キノコは「少しだけ高く飛べる」という機能だったのが、新しい能力 "Dive" によって、キノコが別の性能を持ったギミックに見えてくる…。ということです。

もしメトロイドヴァニアを分析するときには、パラダイムシフトが起きたタイミングをしっかりメモしておくと自分だけのメトロイドヴァニアを作るときに参考になるかもしれません。

他にも能力の組み合わせで新しい使い方を見つけるのもパラダイムシフトの1つです。特にソウルライク系では、攻撃系スキルを組み合わせて新しい攻撃方法を生み出す、というのがよくあると思います。

パラダイムシフトを起こすようなギミックを作る方法としては、ミステリー小説のトリックを作る方法が参考になるかもしれません。具体的には「本当の使い方」を先に決めておき、ただ最初にプレイヤーに見せるのは「本当の使い方を隠した状態」にしておきます。ゴールを先に決めて、それよりも劣る性能を最初に見せておく…という手順になるかと思います。

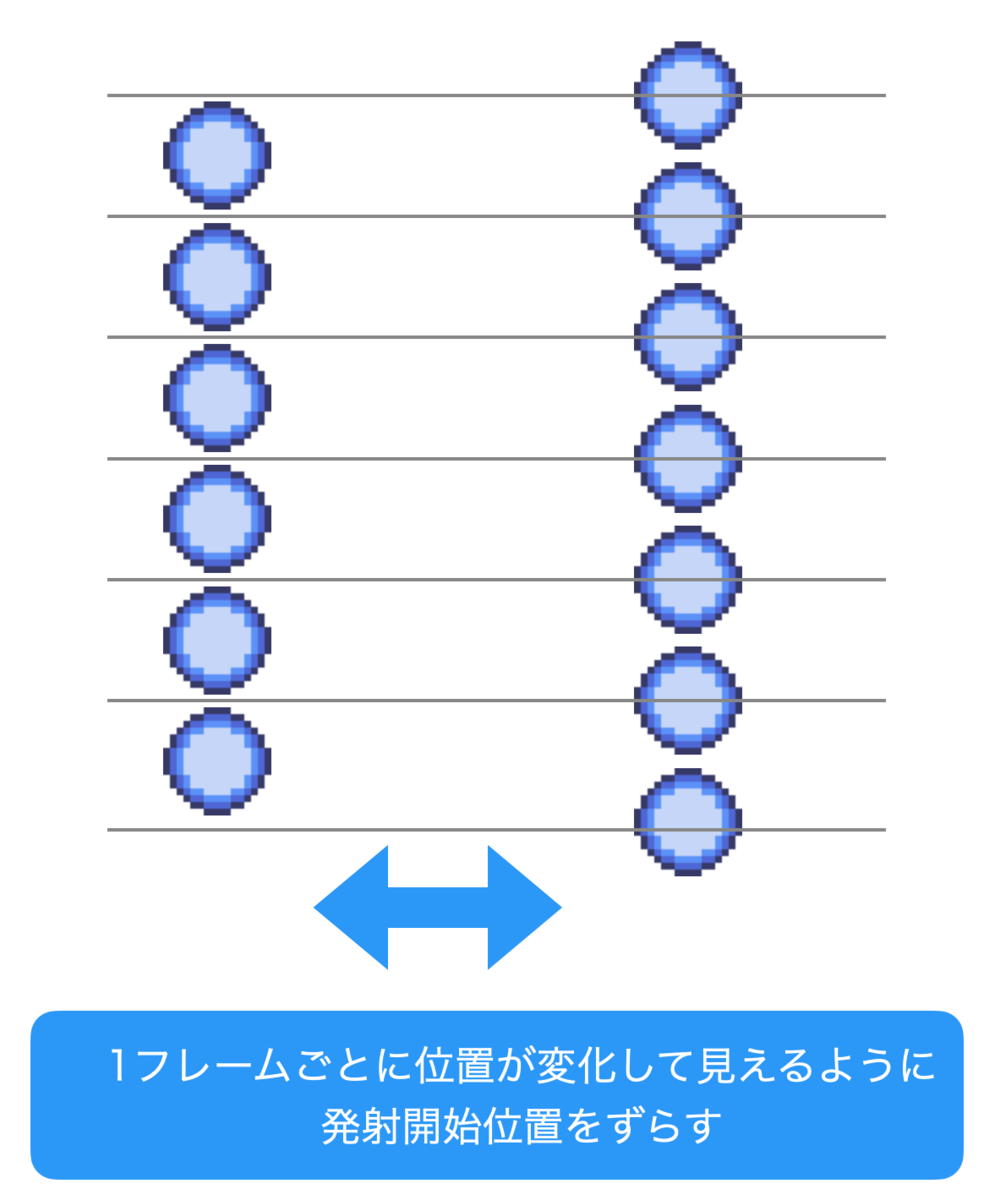

序盤に万能な移動系スキルを与えない

プレイヤーの初期の移動能力は、メトロイドヴァニアではとても重要です。性能が高すぎると伸びしろがなくなりますし、低すぎるとストレスになり、序盤で退屈になって飽きられてしまうリスクがあります。特にソウルライク系では、プレイヤーの初期性能が低すぎると敵と戦うストレスが大きすぎるという問題があります。

とはいえ序盤に万能な移動系スキルを与えてしまうと、プレイヤーを邪魔するギミックが作りづらいですし、敵を飛び越して先にどんどん進めてしまいがちです。

具体的には、ジャンプ力アップや2段ジャンプ、空中ダッシュといった万能な移動系スキルは、適切なタイミングで与える必要があります(ただソウルライク系は攻撃系スキルの方が重要だったりするので、移動系スキルは序盤に与えてもよいかもしれません)。

では序盤でどのような移動系スキルを与えるかですが、先程の Ascent の例のように「キノコ」があるときだけジャンプ力アップとして使える、というように「限定的な場面」でのみ使えるようにします。

このような限定的な能力にしてしまえば、伸びしろが増えますし、遊ばせ方をある程度制限できますし、ゲームとしてのメリハリもつけやすくなります。

参考

参考にしたサイト

参考になるメトロイドヴァニアのゲームリスト

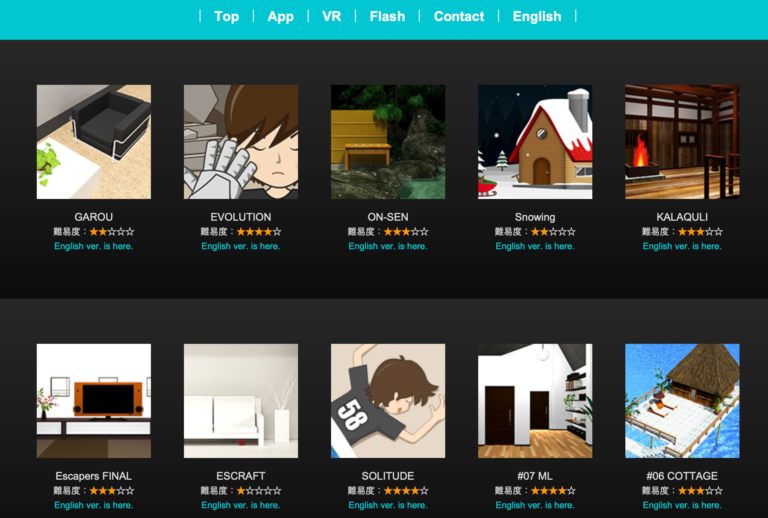

| カテゴリ | ゲームタイトル |

|---|---|

| メトロイド系 | Super Metroid (スーパーメトロイド) |

| メトロイド系 | Cave Story+ (洞窟物語) |

| メトロイド系 | Ori and the Blind Forest |

| メトロイド系 | 深世海 Into the Depths |

| ヴァニア系 | Castlevania: Symphony of the Night (悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲) |

| ヴァニア系 | ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー |

| ヴァニア系 | Bloodstained: Ritual of the Night |

| ソウルライク系 | Salt and Sanctuary |

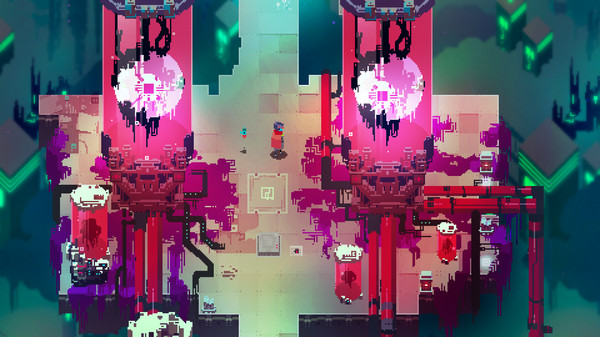

| ソウルライク系 | Hollow Knight |

| ソウルライク系 | ENDER LILIES: Quietus of the Knights (エンダーリリーズ) |

| ローグライク系 | Rogue Legacy 2 |

| ローグライク系 | Dead Cells |

| 即死系 | VVVVVV |

| 即死系 | MicroVania |

| 即死系 | ascent |

| パズル系 | Toki Tori 2+ |

※メトロイド系とヴァニア系の分類はやや不正確です

Youtubeのメトロイドヴァニアのゲーム開発関連の動画

Youtube で「metroidvania development game」で検索すると、メトロイドヴァニアのゲーム開発関連の動画がいくつか見つかります。その中からおすすめのものを紹介します。

ゲームデザインに関する優れた考察動画を大量に投稿されている「Game Maker's Toolkit (Mark Brown)」。その中から探索系ゲームの考察に特化した再生リスト "Boss Keys" がメトロイドヴァニアの勉強になっておすすめです。

例えば「スーパーメトロイドのワールド設計 | Boss Keys」という動画でスーパーメトロイドの優れている点として以下の項目を紹介しています。

- キーアイテムがなくて進めない道は、すぐに行き止まりを見せて引き返せるようになっている。(引き返すための時間を短くしている)

- 新しい操作を入手したときには、探索範囲を限定的にしてそれを使い方を学習させ、しばらくは新しい能力の使い方を学べるようなレベルにする。そしてその後、自由に行動させる

- オートマップによって攻略本がなくてもゲームを進めることができた。また「メトロイド ゼロミッション」のように過保護な指示を与えてプレイヤーの行動を制限することもない。(ただドアの色がわからないのは不親切)

- 壊せないブロックはそれに対応するアイコンが表示され、何が必要なのかをさりげなく教えてくれる

- エリアごとに特徴のある見た目となっていて、マップを覚えやすいようになっている

それとメトロイドヴァニアには直接関係ないですが「「ソウルライク」という様式は必要か? | Game Maker's Toolkit」という動画があります(メトロイドヴァニアについても若干語られています)。

この動画の私なりの要約としては、「特定のジャンル」に従ってゲームを作ることはまとまりのある(方向性が定まった)ゲームになるものの、その反面、画一的になりすぎて目新しさが生まれにくい…ということであるように思いました。

既存のメトロイドヴァニアに似せてゲームを作るのも良いですが、例えば「Toki Tori 2+」のように「パワーアップのないメトロイドヴァニア」といった前例を壊すのも新しいゲームを生み出すには必要であるのかもしれません。

Building a Metroidvania (メトロイドヴァニアの構築) という動画では、メトロイドヴァニアのレベルデザインを構築するときのポイントについて語られています。

- Maze-Like Design (迷路にする):部屋と部屋のつながりは、ステージクリア型のアクションゲームのように直線的ではなく、曲がりくねった迷路でなければならない。メトロイドヴァニアのレベルは同じ場所を繰り返し通ることになるので、単なる通路であっても工夫が必要となる。そして単に複数のドアを選ばせるだけではなく、入れないドアをあえて用意することにある。例えば、Cuckoo Castleでは、最初のキャラクターでは通れなかった場所が、別のキャラクターの能力で再び訪れる (revisiting) と通ることが可能となり新しいショートカットを作ることができる。

- Change Playstyles During Backtraking (同じ道を引き返すときにプレイスタイルが変化する):同じ道を引き返す → Backtrack (バックトラック) ときに、同じことをさせてはいけない。例えばメトロイド ゼロミッションでは、ゲームの序盤に同じ道を3回通ることになるが、最初は「Stealth(ステルス)」、次は「Actction-Exploration(敵との戦闘と探索)」、最後は「Speed Running(制限時間内での脱出)」という3つの異なるプレイスタイルで単なる引き返しと感じさせないゲームデザインとなっている。

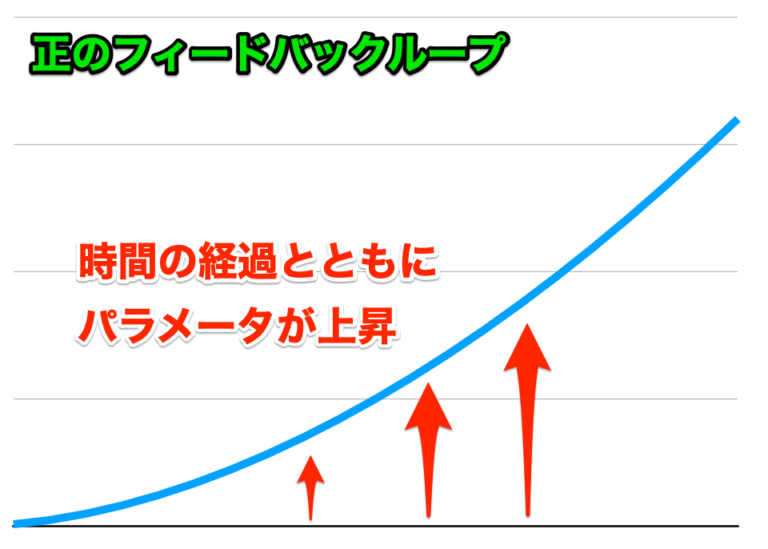

- Unlockable Abilities to Push Progression (ゲームの進行のロックを解除するパワーアップ):能力の強化は「探索」と「戦闘」の両方 (Dual Purpose Design) に活用できること。得られるパワーアップのメカニクスによってレベルデザインが決まってしまうため、パワーアップは最も重要な要素となる。

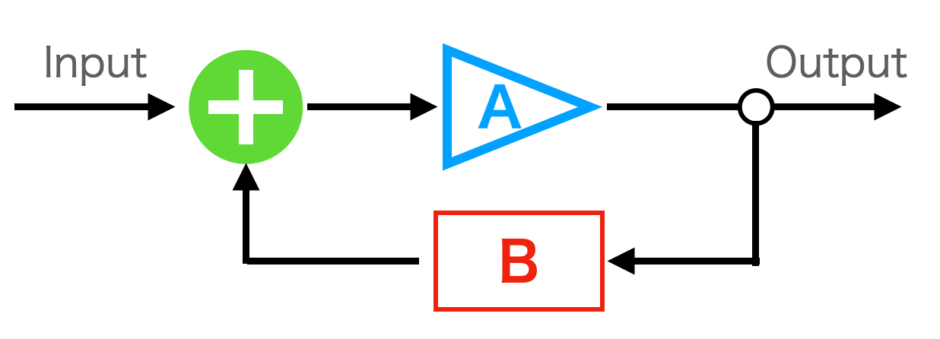

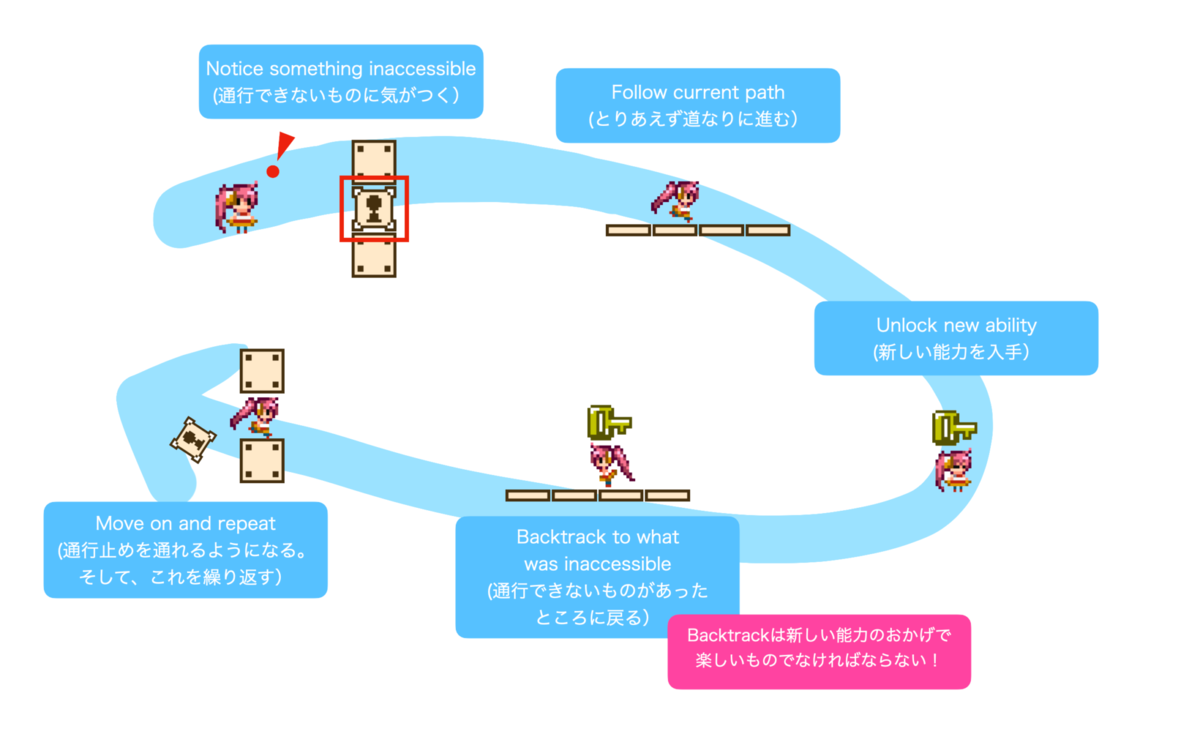

この動画の最後でメトロイドヴァニアの良いゲームループについてまとめられていたので、図にしてみました。

- 1. 通行できないもの(障害物または強力な敵)があることに気がつく

- 2. とりあえず進めそうな道を歩いて探索する

- 3. 新しい能力を見つける(手に入れる)。通行止めされていたところで使えそうなことに気がつく

- 4. 通行できないものがあったところまで戻る。この戻り道でプレイスタイルが変化するような遊びを入れること

- 5. 通行止めの障害物を取り除く(または敵を倒す)ことで先に進めるようになる

- 6. 1〜5のループを繰り返す

Sid Meier's Covert Action (Classic) 出典:

Sid Meier's Covert Action (Classic) 出典: